Sul lavoro di Beniamino Servino

massa critica | valerio paolo mosco

Da un po’ di mesi la critica d’architettura italiana ha (ri)cominciato a interrogarsi su se stessa, scegliendo il web come luogo deputato per lo svolgimento di questo riesame [1, 2 e 3]. In evidente ritardo rispetto alle epocali spinte evolutive che stanno trasformando (in maniera non di rado drammatica) il mercato della comunicazione architettonica, nonché ospite indesiderato di un sistema culturale e professionale che ha felicemente disimparato a servirsi di essa, sembrerebbe che le questioni più urgenti per la critica, oggi, consistano nella ridefinizione del proprio compito e nell’attualizzazione dei propri strumenti. Se, per quanto riguarda il secondo obiettivo, la strada da percorrere è – palesemente – ancora molto lunga, si può invece sostenere che il primo sia più a portata di mano, dato che la funzione di controllo del discorso critico è rimasta sostanzialmente immutata fin dal Settecento, indipendentemente dalla molteplicità di forme in cui esso oggi si manifesta. Sarebbe dunque sufficiente, tanto per cominciare, tornare a svolgere tutte le operazioni che sono proprie del discorso critico, partendo proprio da quelle apparentemente più ovvie come la decifrazione di un’opera, o di un insieme di opere, per tornare a capirci. Abituati a ricevere l’architettura nella forma del racconto, abbiamo infatti dimenticato che essa, quando è così carica di intelligenza come nel caso del corpus di Beniamino Servino, ha bisogno di essere spiegata – per poter essere più pienamente compresa e infine “rubata” – senza far ricorso alle farraginose retoriche personali cui troppo frequentemente ci si affida per donare un’aura posticcia a opere spesso mediocri. L’architettura, in altre parole, deve tornare a essere l’oggetto di un discorso razionale, che sia capace di metterne a nudo le logiche interne attraverso l’esplicitazione delle relazioni (consce e inconsce) che i progetti stabiliscono, di volta in volta, con la storia e con la contemporaneità. Questo è, precisamente, quello che ha fatto Valerio Paolo Mosco in questa lucida analisi dell’opera di Servino: un testo denso ma scorrevole, svolto con il suo solito piglio critico e completato da un generoso apparato di riferimenti, che ci offre, così, un più che valido esempio di come una critica buona e ragionata possa felicemente prendere forma (anche) sul web.

Davide Tommaso Ferrando

Il disegno è un aforisma/The drawing is an aphorism

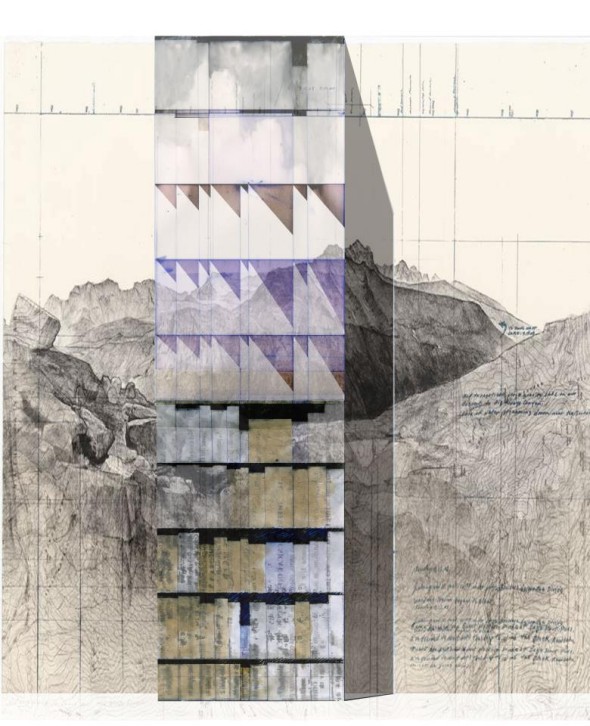

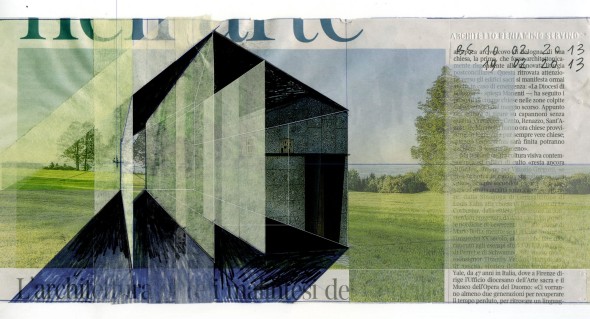

In un disegno di Servino compare una epigrafe: il disegno è un aforisma. Come si sa un aforisma è una definizione sintetica a effetto che riassume una serie di definizioni precedenti, completandole. Servino utilizza il disegno perché intende completare la sua poetica rendendola necessaria a se stessa. Il disegno è dunque per lui un mezzo e nonostante si rimanga affascinati dall’eloquente bellezza dei suoi collage è del tutto inappropriato considerare gli stessi come rappresentazioni, o peggio bozzetti, a se stanti. L’opera grafica di Servino infatti prelude all’architettura costruita, non ha nulla di utopico in quanto è concentrata sul proprio ruolo in attesa di un agire concreto.

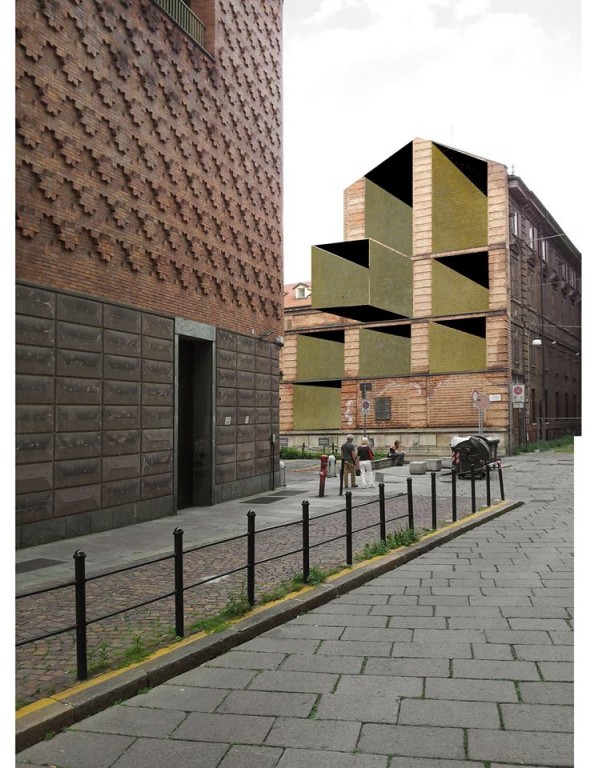

Hollywood Party (Based on a photo by Mario Ferrara)

Tempo fa è uscito un prezioso libro di suoi lavori dal significativo titolo “Necessità monumentale [nel paesaggio dell’abbandono]” in cui i disegni sono corredati da un testo apodittico, metaforico, di una concisione tagliente. Scrive ad esempio Servino: “Con il tempo forse l’abbandono assorbe il bisogno, assorbe l’oggetto con cui il bisogno si è manifestato”. Il termine che sostanzia la frase è dunque il tempo; un tempo che sembra ricordare l’epigrafe del noto ritratto della vecchia di Giorgione che recita appunto “con il tempo”. Ed è proprio con il tempo che l’architettura appare senza infingimenti e non è azzardato dire che le architetture necessarie sono quelle che distribuiscono il tempo su loro stesse con naturalezza, anzi con noncurante naturalezza, tanto da inibirne gli effetti.

Pre-text-ual Landscape. (About the self-government of architecture)

Si sa, quando si è giovani si pensa che l’architettura sia immagine; poi si diventa più grandi, più “tecnici”, e allora si pensa che essa corrisponda allo spazio e con esso al corpo dell’oggetto architettonico. Quando poi si smette di essere giovani appare invece un imprevedibile analogia con il tempo: è infatti il tempo a rendere l’architettura un’esperienza condivisa, senza lo scorrere del tempo le architetture rimangono infatti delle monadi senza finestre e così galleggiano alla deriva sul paesaggio, erodendone il senso.

Black and white tower(s). (Based on a photo by Rosaria Pas)

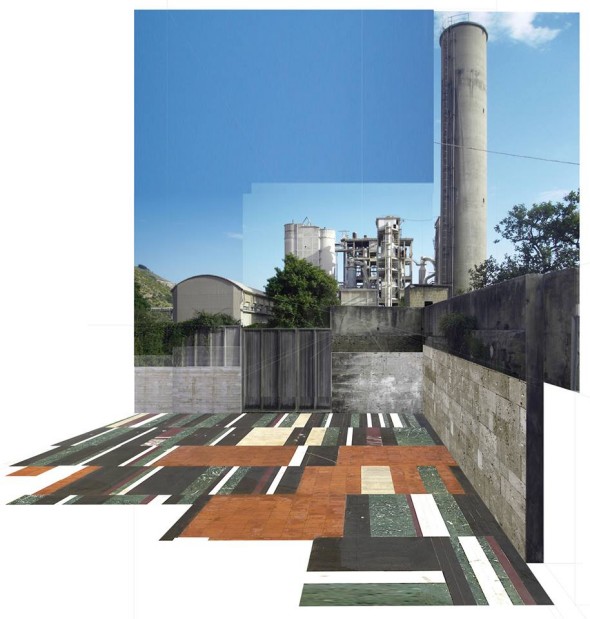

Se escludiamo le fumose interpretazioni del pensiero di Heidegger i cui risultati sono stati a dir poco risibili, la dimensione temporale nel moderno è stata di fatto sequestrata dalla metafisica. La metafisica, infatti, nella nota interpretazione datane da De Chirico, si è cristallizzata nelle ben note icone delle Piazze italiane dove manichini, mappe, giochi abbandonati e cavalli dalla lunga criniera avrebbero dovuto alludere alle idee primigenie platoniche. Proprio questo platonismo (o pretesa di platonismo) ha confinato la dimensione temporale in un’atmosfera didascalica, la cui larvata supponenza ha fatto scadere la stessa nel kitsch. Ma l’alludere o l’evocare la dimensione temporale non è detto che debba avere a che fare, come troppo spesso ha fatto la figuratività italiana, con il mondo delle idee immutabili. Il tempo rappresentato può infatti essere del tutto indifferente all’iperuranio platonico, persino voltare le spalle ad esso. Ne è un esempio il lavoro di Servino che non ha nulla di trascendentale, anzi è talmente immanente da riguardare ciò che al suo autore è più prossimo, ovvero il paesaggio dell’Italia del Sud; un paesaggio ben poco ideale o archetipico, che ha persino tradito la propria iconografia e con essa l’idea di se stesso. Questo paesaggio “dell’abbandono” parla una lingua “ripetitiva, ridondante, rumorosa; piena di tic” scrive Servino, una lingua corriva che però ha una caratteristica peculiare, fenomenica e percettiva, essenzialmente data dal parametro quantitativo.

Il quieto spazio domestico/The quiet domestic space

Ciò è estremamente significativo. Ricordo alcuni passaggi di un libro di Don de Lillo, Underworld, un libro a metà tra l’epico e l’elegiaco, in cui a un certo punto il protagonista, in una America scivolata in un agitato dormiveglia del sogno americano, affacciandosi da una altura vede una valle cosparsa di nuova edificazione residenziale suburbana ed ha un’illuminazione. Si rende conto infatti che la ripetizione per clonazione di ciò che è pittoresco da una determinata quantità in poi produce il suo opposto, ovvero un effetto sublime. Accortosi di questa trasfigurazione il protagonista, pur essendo un outsider rispetto a quel mondo che gli appare dall’alto, ne sente il pneuma, il respiro collettivo, in definitiva gli appare un inaspettato senso epico e con esso, inevitabilmente, la monumentalità dello stesso. Servino sembra vivere la stessa esperienza del personaggio di De Lillo. Egli scrive: “tanti bisogni piccoli diventano una massa” ed aggiunge a ciò una glossa significativa per cui le architetture spontanee e devastanti dei paesaggi dell’abbandono “senza consapevolezza aspirano al riscatto celando la pietas”. Ecco allora che il paesaggio dell’abbandono, come i tormentati personaggi dei romanzi di Dostoevskij, pur nella sua compulsiva stoltezza, acquista una sua larvata dignità o almeno la possibilità di essa. Ciò succede però se noi ci avviciniamo a esso con la stessa pietas del personaggio di De Lillo, con quello sguardo lucido, concavo, persino mite con cui è necessario vedere i legni storti delle cose umane collettive.

Applicazione di una doppia Pennata a residui di viadotti (qui con un ardito andamento curvo). Mentre il paesaggio va per fatti suoi/Application of a double Pennata to residues of viaducts (here with a bold curved pattern). While the landscape transforms itself independently

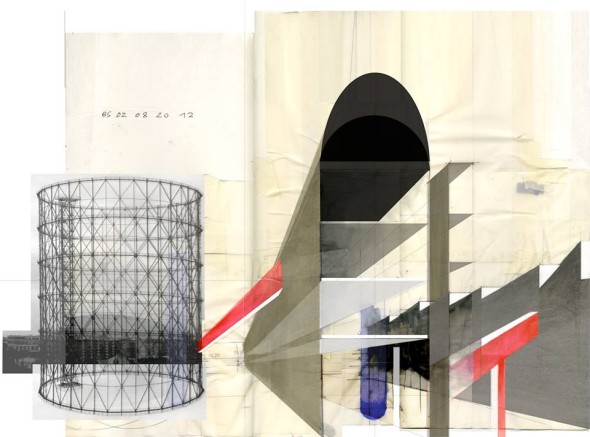

In definitiva Servino con i suoi disegni sembra dirci che di fronte alla devastazione compulsiva è inutile, come per altro provato dai fatti, continuare a pensare a una utopica e pedagogica redenzione di ciò che ormai il tempo ha nonostante tutto legittimato. La strategia deve allora essere un’altra: l’accettazione attraverso la pietas del pittoresco infestante, incompiuto e abusivo per poi operare, attraverso degli innesti monumentali, una vera e propria trasfigurazione epica. Per Servino questi innesti monumentali sono “le pennate”, ovvero degli oggetti architettonici che intendono avere l’effetto dirompente dei proun di Lissitzky, ma al contrario di questi non sono qualcosa di diverso da ciò che intendono trasfigurare. Le pennate, infatti, come scrive il loro autore, sono “il manifesto popolare dell’appropriazione degli archetipi riproducibili istintivamente, riconoscibili immediatamente”; sono dunque monumenti che sintetizzano nobilitandoli i linguaggi spontanei dei paesaggi dell’abbandono, sono stilizzazioni epiche di ciò che già c’è.

Velo pietoso/Compassionate veil (Basata su una immagine di Beirut di Gabriele Basilico/Based on a photo of Beirut by Gabriele Basilico)

Per certi versi le pennate hanno l’effetto degli edifici dell’archeologia industriale. Esse, infatti, come le fabbriche abbandonate, evocano l’appartenenza al luogo in cui sorgono e allo stesso tempo hanno in comune con esse il fatto che fanno parte di quella antologia che ognuno di noi si porta inconsciamente dentro; in altri termini (ed è qui la loro caratteristica) le pennate, sebbene siano delle apparizioni, sono per noi che le percepiamo, qualcosa in larga parte di già noto: le abbiamo già appercepite (Kant) ma non le abbiamo mai viste. Sono inoltre apparizioni romantiche, nel senso del termine dato da Novalis, in quanto evocano un’atmosfera dove il noto, persino il corrivo, senza perdere la propria fisionomia, si tramuta nell’insolito. Per questo l’architettura di Servino è realista: perché parte dal noto e lo nobilita a espressione poetica collettiva. Anche Aldo Rossi si professava un architetto “realista”, ma il suo noto, specialmente nell’ultimo periodo, era diventato come giustamente notava Vincent Scully e dopo di lui Moneo, un noto intimo, personale, persino patologico. Il noto di Servino invece, e qui sta una parte cospicua del valore della sua opera, ha ben poco di personale, è per così dire intimo e popolare allo stesso tempo.

The age of flower towers

Reputo che dopo l’ubriacatura degli ultimi anni, in cui lo straordinario e il prestazionale ha umiliato il valore denotativo dell’architettura, l’opera di Servino possa essere letta come un appello; un appello non tanto nei confronti di un poco auspicabile ritorno all’ordine o nei confronti di un intimismo nostalgico minimale, ma un appello affinché si torni a pensare all’architettura partendo dal noto e con esso dal condiviso. D’altro canto è stata una tracotante illusione modernista pensare che il monumentale potesse essere straordinario.

Tra le (tre) navate nel parco/Between the (three trees) naves in the park

Ce lo sta dimostrando ancora una volta proprio il tempo, implacabile e crudele nei confronti della straordinarietà fine a se stessa; esso infatti non si deposita sulle opere inutilmente straordinarie con rispetto, come una patina dallo sviluppo graduale capace di amalgamare l’architettura al luogo, ma come insolente oltraggio che smaschera le illusioni generate dalla fallimentare ideologia secondo la quale le forme possano generarsi da loro stesse.

Sironiano/Who will ever be this Sironian? Sulla ricostruzione dell’immaginario del dismesso/About the reconstruction of the imaginary of the disused

Servino, con una vera e propria boutade illuminante, scrive che il paesaggio dell’abbandono, non va riformato, ma “controriformato” e la migliore Controriforma è stata pietas fatta azione, sapiente distinzione tra peccato, che va combattuto, e peccatore che va compreso, abbracciato, compatito ed ammonito in attesa fiduciosa di una redenzione che altro non è che accettazione critica di se stessi, il tutto seguendo un processo in cui il tormento e la fatica rendono monumentali anche le sfumature, come nei quadri di Caravaggio o de Ribera.

Verso il Regio Mollino/Towards the Royal Theatre

Gli enfatici e trascinanti collage di Servino, le sue pennate che evocano una strategia per i paesaggi dell’abbandono, la sua monumentalità decisa ma morbida, in cui i contorni netti ospitano frammenti di tessiture diverse che evocano un tempo non trascorso inutilmente, ci parlano allora di un’architettura realista, da costruire al più presto. Un’architettura transitiva, popolare ma non pop, fatta di analogie e corrispondenze intuitive, comprensibili, dialoganti. Un’architettura per altro facilmente costruibile, che caso mai ospita la tecnologia, ma non è costruita da essa. Un’architettura il cui valore è sia in se stessa ma anche in ciò che essa evoca, come è stata e probabilmente sarà la migliore architettura italiana.

Valerio Paolo Mosco

(Settembre 2013)

> leggi l’articolo in versione stampabile PDF

Related Posts

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Lascia un commento