I rimandati

massa critica | davide tommaso ferrando

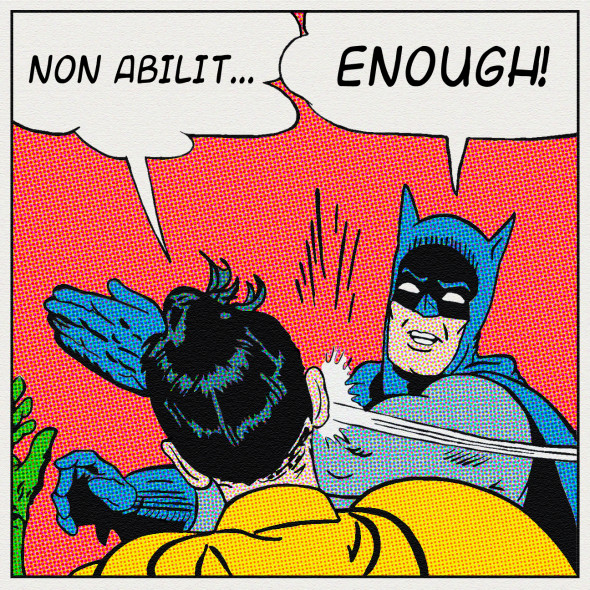

Pochi giorni fa sono stati resi pubblici gli esiti della prima Abilitazione Scientifica Nazionale: una procedura introdotta dall’ex Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini (quella del tunnel tra Ginevra e il Gran Sasso, per intenderci) e finalizzata, almeno sulla carta, a garantire una maggior meritocrazia nei processi di assunzione dei professori universitari, grazie allo spostamento a livello centrale della fase di selezione dei candidati. In sostanza, chiunque abbia oggi intenzione di partecipare a un concorso per professore associato presso un’università locale, deve prima essere “abilitato” da una commissione nazionale (formata, per ogni settore disciplinare, da cinque ordinari estratti a sorte e convocata annualmente) sulla base della valutazione dei titoli presentati nel proprio curriculum vitae. Come riportato nell’articolo 16 della Legge di riferimento, tale abilitazione ha validità quadriennale, mentre per i non abilitati è previsto un periodo di attesa di due anni prima di potersi ripresentare alla selezione preliminare – in altre parole, i “non abilitati” sono in realtà solo “rimandati”.

Per quanto riguarda il settore della progettazione architettonica, l’applicazione della legge Gelmini ha avuto effetti quanto meno, tanto per usare un understatement, “problematici”. Marco Biraghi e Luigi Prestinenza Puglisi hanno già espresso sulle rispettive webzine (ma ancor più numerose sono le critiche che in questi giorni si stanno accumulando su Facebook) il loro dissenso nei confronti di un modo di intendere l’università che, a quanto pare, continua a privilegiare la ricerca “pura” all’esercizio della professione, nonché in merito al ricorso da parte dei cinque commissari (Riccardo Campagnola, Pippo Ciorra, Cherubino Gambardella, Luca Ortelli e Benedetto Todaro) a metodi di valutazione non sempre “scientifici”, se non addirittura offensivi. In effetti, una delle cose più interessanti di questo concorso è che la maggior parte dei documenti prodotti da candidati e commissari sono disponibili online (si trovano qui: I e II), permettendo così a tutti gli interessati di farsi un’idea delle logiche che sottendono simili processi di selezione accademica.

Proprio in tal senso, vorrei soffermarmi rapidamente su un paio di questioni che mi pare non siano state affrontate in maniera sufficientemente approfondita nelle critiche finora mosse all’intero processo, la cui principale chiave di lettura (dubbi di intrallazzi a parte) sembra essere quella di una volontaria separazione, astutamente operata dagli accademici di turno, tra chi l’architettura la fa e chi la insegna – un problema, quello del distacco dalla realtà professionale, che da tempo costituisce uno dei maggiori punti deboli delle Facoltà di Architettura italiane. Ebbene, seppur tale rifiuto sia frequentemente riscontrabile nei giudizi della commissione, ci tengo a sottolineare come il problema in questione non sia risolvibile ricorrendo alla soluzione precotta – e per me più che condivisibile – secondo cui la progettazione dovrebbe essere insegnata da architetti che a) abbiano progettato (meglio se costruito) opere di valore e b) siano capaci di insegnare.

L’idea che l’università si basi sulla docenza è una mezza verità, che non tiene conto dell’importanza che la ricerca riveste in ambito accademico: non solo perché quest’ultima è la vera responsabile della produzione del sapere (mentre la prima si limita a trasmetterlo), ma anche perché è proprio attraverso la ricerca che le università ottengono fondi, creano network internazionali e aumentano il proprio ranking. Un bravo architetto con riconosciute doti di insegnamento, in questo senso, può non essere adatto a ricoprire il ruolo di professore associato, perché non è detto che sappia fornire un contributo altrettanto valido dal punto di vista dell’attività di ricerca (ecco dunque l’utilità delle cattedre a contratto, che sarebbe però necessario riorganizzare sostanzialmente dal punto di vista economico). È per questo motivo che, in altri settori disciplinari, l’aver conseguito un dottorato di ricerca è condicio sine qua non per partecipare alla pre-selezione nazionale. Per la progettazione architettonica, invece, no.

Ovviamente, questa banale osservazione apre un vaso di pandora di problemi associati, il più evidente dei quali riguarda la determinazione di che cosa sia definibile “ricerca” in campo architettonico. Da questo punto di vista, infatti, sono riscontrabili almeno due criticità. La prima: che l’architettura è una disciplina a statuto incerto (dato che non si fonda su certezze matematicamente dimostrabili ma su un continuo processo di rimessa in discussione delle proprie premesse epistemologiche). La seconda: che il discorso architettonico si costruisce contemporaneamente – come sosteneva Aldo Rossi – attraverso testi, immagini e costruzioni. Un progetto, in questo senso, può rappresentare la sintesi di un percorso di ricerca alla pari di una tesi di dottorato, seppur con l’handicap che pare sia molto più difficile esprimere giudizi su un’architettura che su di uno scritto (un problema, questo, che riguarda da vicino il ruolo della critica e che però apre un secondo vaso di pandora, per cui meglio lasciarlo in sospeso, almeno per il momento).

Vi sarebbe poi un’ultima considerazione da fare in merito al rapporto tra professione e accademia: l’autonomia che quest’ultima rivendica (più o meno apertamente) rispetto alla prima, infatti, non è del tutto ingiustificata, sebbene in casi come quello italiano essa possa assumere connotati preoccupanti. Nel 1979, Jean-François Lyotard scriveva che “l’insegnamento non deve assicurare solo la riproduzione delle competenze, ma anche il loro progresso”, accusando il sistema universitario di aver abbandonato il proprio mandato etico (il miglioramento della società) in favore della produzione di specialisti in grado di garantire il funzionamento del mercato, e dunque di mantenere lo status quo sostanzialmente inalterato. Da questo punto di vista, il possesso di un certo grado di autonomia rispetto alla realtà professionale può costituire un vantaggio per l’insegnamento universitario, dato che offre il distacco necessario per mantenere una posizione critica nei confronti della società, e dunque dei suoi bisogni. Detto questo, mi pare evidente come un eccesso di autonomia sia ancor più lesivo della sua totale assenza, come testimoniato dalle orde di neolaureati italiani che sanno a mala pena progettare, per cui diciamo che sarebbe opportuno trovare (anche qui) un’aurea via di mezzo.

Ora, dato che pur con tutte queste premesse continuo a non comprendere le ragioni di certe scelte della commissione – soprattutto nella misura in cui non si trattava, per questo bando, di assegnare le posizioni accademiche richieste, bensì di concedere ai partecipanti la possibilità di candidarsi a esse in un prossimo futuro, e dunque di sottostare a un nuovo processo selettivo dall’esito incerto -, ho ritenuto opportuno pubblicare su OII+, a partire da domani e utilizzando questo articolo come punto di riferimento, i casi di esclusione a mio giudizio più eclatanti, ovvero quelli in cui possibili ragioni ideologiche (o forse di distrazione) sembrano essersi sostituite alla valutazione oggettiva dell’esperienza del candidato. Per far ciò, riporterò per filo e per segno i giudizi dei cinque commissari, nella speranza che la loro lettura comparata possa proiettare una luce un po’ meno incerta sui criteri di giudizio adottati in fase di valutazione, e dunque sulla figura ideale di “professore universitario” cui essa ha fatto riferimento… Stay tuned!

Davide Tommaso Ferrando

(ringrazio Walter Nicolino per avermi suggerito, durante una chiacchierata su skype, il titolo per questo post)

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Lascia un commento